- TOP

- EC�T�C�g�Ƃ�

- ���{�Ɣ�ׂ����E�̐�i�I��EC×AI���p �`AI�Ŏ�������CX�E�Ɩ��������̐�������`�i�S���JVer�j

���{�Ɣ�ׂ����E�̐�i�I��EC×AI���p

�`AI�Ŏ�������CX�E�Ɩ��������̐�������`

�`AI�Ŏ�������CX�E�Ɩ��������̐�������`

�݂Ȃ��܂̉^�c����EC�T�C�g�ł́A���ł�AI�����p���Ă��܂����H

EC�s��̐����Ƌ����̌������i�ޒ��AAI�̊��p����Ƃ̋����͂����E���鎞�オ�������Ă��܂��B

���A����҂����߂Ă���̂́u���m�v�����ł͂Ȃ��A�����Ƀs�b�^���������w���̌��B

�u���̏��i�A�܂�Ŏ����̂��߂ɂ������߂���Ă���݂����I�v

�u�₢���킹����A�����ɓI�m�ȉ��Ԃ��Ă����I�v

����ȑ̌��ݏo���̂��AAI�̗͂ł��B

���łɐ��E��EC�́AAI����g���Čڋq�����x�����コ���A�����傫���L���Ă��܂��B

�ł́A���{��Ƃ͂ǂ̂悤��AI�����p���ׂ��Ȃ̂ł��傤���H

�{�L���ł́A���E��EC�ƊE�ɂ�����AI���p�̐���������Љ�A���{��Ƃ��������ׂ��|�C���g��������܂��B

�݂Ȃ��܂̉^�c����EC�T�C�g�ł́A���ł�AI�����p���Ă��܂����H

EC�s��̐����Ƌ����̌������i�ޒ��AAI�̊��p����Ƃ̋����͂����E���鎞�オ�������Ă��܂��B

���A����҂����߂Ă���̂́u���m�v�����ł͂Ȃ��A�����Ƀs�b�^���������w���̌��B

�u���̏��i�A�܂�Ŏ����̂��߂ɂ������߂���Ă���݂����I�v

�u�₢���킹����A�����ɓI�m�ȉ��Ԃ��Ă����I�v

����ȑ̌��ݏo���̂��AAI�̗͂ł��B

���łɐ��E��EC�́AAI����g���Čڋq�����x�����コ���A�����傫���L���Ă��܂��B

�ł́A���{��Ƃ͂ǂ̂悤��AI�����p���ׂ��Ȃ̂ł��傤���H

�{�L���ł́A���E��EC�ƊE�ɂ�����AI���p�̐���������Љ�A���{��Ƃ��������ׂ��|�C���g��������܂��B

AI�̖���

AI�Ƃ́H

AI�i�l�H�m�\�j�́A�@�B���l�Ԃ̒m�I�s����͕킷��Z�p�̑��̂ł��B�@�B�w�K��f�B�[�v���[�j���O�̔��W�ɂ��AAI�͖c��ȃf�[�^���������A�œK�Ȉӎv������x������\�͂����悤�ɂȂ�܂����B

���݂́A���E���ōL���g�p����A��Ƃ�X�܂ł̊��p�����łȂ��A����҂̐����̒��ł��g�߂ɂȂ��Ă��܂��BAI�̗��p�҂͔N�X�����������Ă���A������������Ă����܂��B

�Љ�ɂ�����AI�̖���

AI�́A�P�Ȃ�Z�p�v�V�ł͂Ȃ��A�������̐�����Љ�S�̂ɑ傫�ȉe����^���Ă��܂��B���ł�AI�́A�o�ρA��ÁA����A�����ȂǁA�g�߂ȏ�ʂŕ��L�����p����Ă���A�������̕�炵��֗��ɂ��Ă���Ă��܂��B

�������AAI�̔��W�ɂ͉ۑ������܂��B�Ⴆ�A�f�[�^�̃v���C�o�V�[�ی��AAI�̔��f�ɕ�i�o�C�A�X�j����������Ȃǂ��������܂��B�����̉ۑ��K�ɊǗ����Ȃ���AAI�̃����b�g���ő���Ɋ��������Ƃ��d�v�ł��B

�ߔN�A�Љ�S�̂�AI��ϋɓI�Ɋ��p���闬�ꂪ�������Ă���A���コ��ɑ����̊�Ƃ�AI������ƍl�����܂��B����EC�s��ł́AAI�����p���邱�ƂŊ�Ƃ̋����͂����߁A���ǂ��w���̌�����邱�Ƃ����҂���Ă��܂��B

���E�ɂ�����AI�̓���

AI�̓����͍��ɂ���đ傫���قȂ�܂��B�����ł́A�A�����J�A�����A�C���h�A���[���b�p��AI�̕��y���A�����̎���p���A���̎x������Ȃ�AI�ւ̑Ή��̈Ⴂ�ɂ��Ĕ�r���܂��B

���E�S�̂Ō���AI�̓���

�@���E��AI�s��K��

���E��AI�s��K�͐��ځi���㍂�j

���E��AI�s��K�́i���㍂�j�́A�N�X�������Ă��Ă��܂����A���̌��2030�N�܂ʼn����x�I�������\������Ă��܂��B

�i�o�T�jNext Move Strategy Consulting

�i�����ȁu�ߘa6�N�Ł@���ʐM�����̊T�v�v�����p�Fhttps://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/summary/summary01.pdf�j

�܂��AAI�̎Љ�������i��ł���A���ɐ���AI�����ڂ���Ă��܂��B���E�̐���AI�s��́A2023�N��670���h������2032�N�ɂ�1��3,040���h���Ƒ啝�Ȋg�傪�����܂�Ă��܂��B

���̔w�i�ɂ́AGoogle��Bard�AOpenAI��ChatGPT�AMidjourney, Inc.��Midjourney�ȂǁA�ߔN�̐���AI�c�[���̔����I�ȕ��y������܂��B

����AI�͕��͂����ł͂Ȃ��A�摜�A�����A����ȂǗl�X�Ȏ�ނ̃R���e���c�������\�ŁA�l�X�Ȃ��̂ɉ��p�ł��܂��B�Ⴆ�A�}�[�P�e�B���O�A�Z�[���X�A�J�X�^�}�[�T�|�[�g�A�f�[�^���́A�����A����A������@�����A�����̕���Ŋ��p����Ă��܂��B����ɁA�R���s���[�^�v���O������f�U�C���̐������\�ł���A�l��s�����Y������̖ړI�ł����p����Ă��܂��B

�A�e����AI�̓�����r

2023�N�ɐV���Ɏ������B����AI��Ɛ�

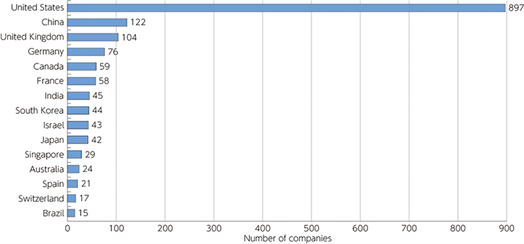

AI�֘A��Ƃւ̓����͊��������Ă���A�X�^���t�H�[�h��w�����\�������uArtificial Intelligence Index Report 2024�v�ɂ��ƁA2023�N�ɐV���Ɏ������B����AI��Ɛ��́A�č���897�Ђ�1�ʁA������122�Ђ�2�ʁA���{��42�Ђ�10�ʂƂȂ��Ă��܂��B

�i�o�T�jStanford University�uArtificial Intelligence Index Report 2024�v

�i�����ȁu�ߘa6�N�Ł@���ʐM�����̊T�v�v�����p�Fhttps://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/summary/summary01.pdf�j

�A�����J��AI�����̓���

�@AI�̕��y���ƍ����̈ӎ�

�A�����J�ł͊�Ƃ�AI���������Ƃ��哱�ɋ}���������Ă��܂��BMcKinsey�̒����ɂ��ƁA2024�N�ɂ͑��Ƃ̖�60%��AI�̊��p��i�߁A���Ƀ}�[�P�e�B���O�A�J�X�^�}�[�T�[�r�X�A�^�p�������Ȃǂ̕���ōL���̗p���Ă��܂��B

�i�Q�l�Fhttps://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2024�j

AI�͂��łɃA�����J�����̐����ɐ[���Z�����Ă��܂����A�����̐l��AI�̗��p���ӎ����Ă��܂���B2025�N1���ɔ��\���ꂽGallup-Telescope�̒����ɂ��ƁA�A�����J�l��99%���ߋ�1�T�Ԃ�AI���g�p�������i�𗘗p���Ă��܂������A�����F�����Ă����̂͂����ꕔ���Ƃ������Ƃ��킩��܂����B

�܂��AAI�ɑ��銴��͕K�������ǂ����̂���ł͂Ȃ��A���Ɍ���̊g�U�Ɋւ��Ă�68%�̐l�X�����O���Ă���A���{���Ƃɑ��ĐӔC�����߂鐺�������݂��܂��B����ɁAAI�ɂ��ٗp�̉e���ɂ��Ă��s�����L�����Ă���A����̋Z�p���W�ƎЉ�̓K�����ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B

�i�Q�l�Fhttps://www.prnewswire.com/news-releases/gallup-and-telescope-reveal-bipartisan-call-for-government-and-business-to-address-ais-potential-impact-on-jobs-society-and-security-302351022.html�j

�A���{��AI����Ɛ헪

�A�����J���{��AI�̔��W�𐄐i���A���S����K���ɂ����͂��Ă��܂��B�o�C�f�������ł́AAI�̃��X�N�Ǘ����d�����A�A�M�@�ւɑ�AI�̈��S�������������j��ł��o���܂����B�܂��A2024�N10���ɂ́AAI�֘A�̃`�b�v�����Ԃ̈��S���m�ۂ�A������AI�J�������̊Ď�������������j�������܂����B

�������A2025�N1���ɔ��������g�����v�����ł́AAI����̕��������ω����Ă��܂��B�g�����v�哝�̂́AAI����ł̕č��̎哱���m�ۂ�ړI�Ƃ����uAI�s���v��v�����肷��悤�w�����A�o�C�f����������̋K���������������������Ă��܂��B���̌v��ł́AAI�����ƈ��S�ۏ��o�ϐ����̒��ƈʒu�Â��A���{�哱�̌����J�����������邱�Ƃ����߂��܂��B

������AI�����̓���

�@AI���y���ƍ����ӎ�

�����ł́A��Ƃ�AI������AI���Ƃւ̎Q�������������_��A���{���ϋɓI�Ɏx������̐��������Ă��邱�Ƃ���AAI�̕��y���͔��ɍ����ł��B���{�o�ϐV���̒��ׂɂ��ƁA2024�N�x���_�ł�AI�g�p���́A�l��56.3%�A��Ƃ�84.4%���ւ�A����̓A�����J�Ɏ����ŁA2�ʂ̕��y���ƌ����Ă��܂��B���ɁA�����Ƃ���Z�A�w���X�P�A�Ƃ���������ł̓������i��ł���A���{�́u�V�^�C���t�����݁v����ɂ��AAI�Z�p�͎Љ�̃C���t���̈ꕔ�Ƃ��ċ}���ɕ��y���Ă��܂��B

�i�Q�l�Fhttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA036VW0T00C24A7000000/�j

����ŁA��ʍ�����AI�ɑ���ӎ��́A�A�����J�Ɠ��l�ɒႭ�A���ӎ��̂�����AI�𗘗p���Ă���P�[�X�������ł��B2024�N�̒����C���^�[�l�b�g���Z���^�[�̔��\�ɂ��ƁA2024�N6�������_�ŁA�����̐���AI���i�̃��[�U�[����2��3000���l�ɒB���������ł��B����AI�Ɗe�ƊE�̗Z���������ʼn������A�X�}�[�g�����A�V�X�^���g�A�����^�]�ԁA�@�B�|��A�X�}�[�g��Ðf�f�A�X�}�[�g�����A�X�}�[�g�V�e�B�Ȃǂ����X�ɐl�X�̕�炵�ɐZ�����Ă��܂��B

�܂��AAI�ɑ��銴��͎^�ۂ�������Ă���A���Ƀv���C�o�V�[�̖���{�ɂ��Ď��̋����ɑ��錜�O���w�E����Ă��܂��B2024�N�̒����ł́A 2024�N3���ɍs��ꂽ�����N��Ђ̒����ł́A��҂�73.5%��AI�c�[���̕��y�ɂ��l�̕\���͂̒ቺ�����O���Ă��邱�Ƃ�����Ă��܂��BAI�ɂ����������i�ވ���ŁA�n�����⎩��I�Ȏv�l�͂̏d�v�������߂Ė���Ă���ƌ�����ł��傤�B

�i�Q�l�Fhttps://media.dglab.com/2024/03/14-cns-01-2/�j

�A���{��AI����Ɛ헪

�������{�́AAI�����Ƃ̏d�v�헪�ƈʒu�Â��A�ϋɓI�ȊJ���ƋK���̗��ʂ��琭���i�߂Ă��܂��B2017�N�ɔ��\���ꂽ�u�V����AI���W�v��v����ɁA2030�N�܂łɒ�����AI�Z�p�̐��E�I���[�_�[�ɂ��邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă��܂��B���ɁA2024�N�ɂ͐��{�哱�́uAI+�Y�ƗZ���헪�v����������A�X�}�[�g�V�e�B�A���l�z���A�o�C�I�e�N�m���W�[�A�R��AI �Ȃǂւ̓������g�債�Ă��܂��B

����ŁAAI�̈��S���m�ۂƋK���������i��ł��܂��B2024�N8���ɂ́A�V�����uAI�ϗ��K�C�h���C���v�\���A�f�B�[�v�t�F�C�N�Z�p�̈��p�h�~��A��Ƃ�AI�A���S���Y���̓������m�ۂ��`���t���܂����B���ɁA����AI�̊Ď����� �ɏd�_��u���A���e�N�m���W�[��ƁiBaidu�AAlibaba�ATencent�Ȃǁj�ɂ́AAI���f���̎��O�R���ƒ���I�Ȋč� ���`���t���Ă��܂��B �������A2025�N�ɓ���AAI����̕������ɂ͕ω��������܂��B�������{�́AAI�K�����ێ����Ȃ�����A�o�ϐ����̂��߂�AI�X�^�[�g�A�b�v�ւ̎x�����������n�߂܂����B���ɁA�����̋Z�p�̎����������A�A�����J�̗A�o�K���ɑΉ����邽�߂́u���YAI��Ջ����v��v���i�߂��Ă��܂��B����ɂ��A�Ǝ���AI�`�b�v�J����A��K�͌��ꃂ�f���̍��Y�����������Ă��܂��B

�C���h��AI�����̓���

�@AI���y���ƍ����ӎ�

�C���h�ł́A�ߔN���{�▯�Ԃ̐��i�ɂ��X�^�[�g�A�b�v���}�����Ă���A2023�N�ɂ̓C���h��AI�s�ꂪ�N20%�̐��������L�^���Ă��܂��B2025�N�ɂ͎s��K�͂�80���h���ɒB����Ɨ\������Ă��܂��B���̋}���Ȑ����́A���ɓs�s���ɂ�����AI�Z�p�̕��y�Ɏx�����Ă���A��ÁA���Z�A�_�ƂȂǑ���ɂ킽�镪��Ŋ��p����Ă��܂��B�܂��A�_�����ւ̎x�����g�債�Ă���A�_�ƕ���ł�AI�Z�p�����p�������������i��ł��܂��B

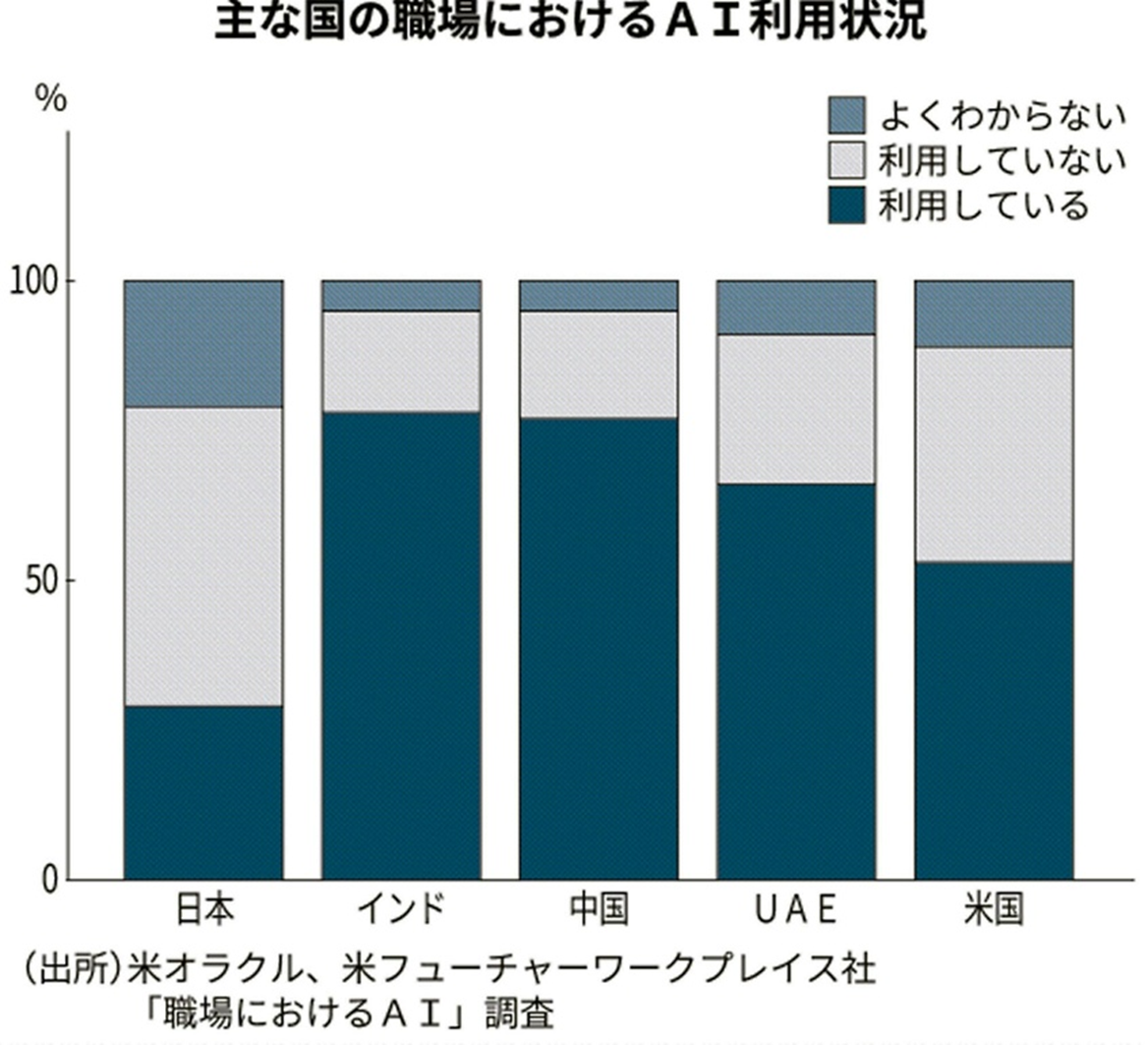

���ʂ̐E��ɂ�����AI���p��

���p�F�E���AI���p���A���E10�J���œ��{���ʼn��ʁ@���Ԓ��� - ���{�o�ϐV��

�ihttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO52233210V11C19A1000000/�j

�O���t�ɂ���悤�ɁA�C���h�͒����ƕ���ŐE��ɂ�����AI���p�����ɍ������̈�ł��B����ɂ��A��Ƃ̐��Y����Ɩ����������サ�AAI�Z�p�̓������}���ɐi��ł��܂��B�܂��A�C���h�Ȃ�ł͂̑�����Ή��\�͂�A���ΓI�ɒႢ�J���R�X�g��AI�̕��y�Ɋ�^���Ă���AAI�Z�p�����܂��܂ȋƊE�Ō��ʓI�ɗ��p����Ă��܂��B

����ŁA������AI�ɑ���ӎ��́A���Ɏ�N�w�𒆐S�ɍ��܂����܂����A�S�̓I�ȗ�����X�L������ɂ͂܂��ۑ肪�c��܂��BAI�Z�p�Ɋւ��鋳��v���O������X�^�[�g�A�b�v�x�����i��ł���A������ʂ��ĎЉ�S�̂�AI�ɑ���ӎ��̌��オ���҂���Ă��܂��B���{�́AAI�Z�p�����p�����C�m�x�[�V�����𑣐i���A�����̃X�L���A�b�v���x�����邱�ƂŁAAI���y������ɉ�����������g�݂�i�߂Ă��܂��B

�A���{��AI����Ɛ헪

�C���h���{�́u�f�W�^���C���f�B�A�v�v���O������ʂ��āA�S���I�ȃf�W�^���C���t�����������Ă��܂��B���̃C���t���Ɋ�Â��AAI�����p�����T�[�r�X�����y���A���ɔ_�����≓�u�n�ł̃A�N�Z�X����ɍv�����Ă��܂��BAI�Z�p�����p�����d�q���{�T�[�r�X�̐��i�ɂ��A�����T�[�r�X�̌������Ɠ������̌��オ��������Ă��܂��B

�܂��A�C���h��AI�Z�p�̃X�^�[�g�A�b�v�G�R�V�X�e�������Ɋ����ŁA������AI�x���`���[��Ƃ��V���Z�p����g���Ă��܂��܂ȎY�ƕ���ɐi�o���Ă��܂��B���{�́A�X�^�[�g�A�b�v�x���̂��߂̃C���Z���e�B�u����A�v�V�I��AI��Ƃ������ł�����𐮂��Ă��܂��B���ɁA�C���f�B�A���E�X�^�[�g�A�b�v��Ƃ͎Љ�I�ۑ�ɏœ_�Ă�AI�\�����[�V�������J�����Ă���A���ꂪ�����Ƃ̍��ʉ��v���ƂȂ��Ă��܂��B

����ɁA�C���h���{�̓f�[�^�v���C�o�V�[��Z�L�����e�B�AAI�A���S���Y���̓������Ɛ����ӔC�ɐϋɓI�Ɏ��g��ł��܂��BAI�̎g�p�������ŕ肪�Ȃ����Ƃ��m�ۂ��邽�߂̋K���������i�߂��Ă��܂��B

�C���h��AI�헪�́A�Љ�I�i�����k�����A�C���N���[�V�u�Ȕ��W��ڎw�����̂ł��B��R�X�g�Ō��ʓI�ȃ\�����[�V�����̒��d�����AAI�����p���Ď����\�ŕ�I�Ȑ�������������̐�����������Ă��܂��B

���[���b�p�i�C�M���X�E�t�����X�E�h�C�c�j��AI�����̓���

�@AI�̕��y���ƍ����ӎ�

���[���b�p�ł́AAI�Z�p�̓������i��ł���A���ɃC�M���X�E�t�����X�E�h�C�c�ł͎Y�Ƃ�r�W�l�X�̈�ł̊��p���g�債�Ă��܂��B��Ƃ�AI�����͉������Ă���A�}�[�P�e�B���O�A�J�X�^�}�[�T�[�r�X�A�^�p�������̕���ŐϋɓI�ɍ̗p����Ă��܂��B

�������A������AI�ɑ���ӎ��ɂ͉��x��������A���Ɉ��S����ϗ��ʂւ̌��O�����������܂��B�C�M���X�ł�87%�̍�����AI�̈��S����������߂Ă���A60%���l�Ԃ���AI�̊J�����֎~���ׂ��ƍl���Ă��܂��B�t�����X��h�C�c�ł��A�v���C�o�V�[��ٗp�ւ̉e���Ɋւ��錜�O���L�����Ă���AAI�̋K����Љ�I�e���ւ̊S�����܂��Ă��܂��B

����ŁA������Y�Ƃ̔��W�ɑ�����҂��傫���A��ƁE���{�Ƃ���AI�̊��p�ƋK���̃o�����X��͍����Ă���ł��B

�A���{��AI����Ɛ헪

���[���b�p�e���ł́AAI����ɂ����鍑�ۋ����͂����߂邽�߂ɐϋɓI�Ȑ��i�߂��Ă��܂��B

�C�M���X���{�́AAI����̋����͋�����ړI�ɁA�X�[�p�[�R���s���[�^�[�̌��݂��܂ޑ�K�͂ȓ��������{�AAI���S���������iAISI�j��ݗ����A�V����AI���f���̃��X�N�]���������Ȃ��ȂǁA���S���̊m�ۂɂ����͂��Ă��܂��B

�t�����X�ł́A2025�N�ɐV����AI���Ɛ헪�\���A�f�[�^�Z���^�[������l�ވ琬�ɏd�_��u�����{��𐄐i���Ă��܂��B���ɁA�u�t�����X2030�v�v���O������ʂ���AI������X�^�[�g�A�b�v�x���ɋ��z�̓������s���A2030�N�܂ł�5000�l��AI���Ƃ��琬����v��ł��B

�h�C�c���{���A2025�N�܂łɖ�30�����[����AI�����E�J���ɓ������A�Y�ƕ���ł�AI�����𑣐i���Ă��܂��B����ɁA�����Љ��ւ�AI���p�ɂ��͂����A�J���s��ւ̉e�����ŏ����ɗ}���邽�߂̎{���W�J���Ă��܂��B

���̂悤�ɁA�C�M���X�E�t�����X�E�h�C�c�́A���ꂼ��̐헪�����Ƃ�AI�Z�p�̔��W�𐄐i���A���S����Љ�I�e���ւ̑Ή��ɂ��͂����Ă��܂��B����AEU�S�̂ł�AI�K���Ƃ̒������d�v�ȉۑ�ƂȂ�ł��傤�B

���E��EC�s��ɂ�����AI���p����

���ۂɐ��E�̊�Ƃ�EC�s��łǂ̂悤��AI�����p���Ă���̂�������Љ�Ă����܂��B�����ł́A�ڋq�̌��iCX�j����ƋƖ���������2�����犈�p��������グ�܂��B

�ڋq�̌��iCX�j�̌���ɂ����鐢�E��AI���p����

�@�A�����J�̐��E�ő勉��EC���Amazon���g���uAmazon One�v

�i���p�jhttps://aws.amazon.com/jp/blogs/news/simplify-consumer-experiences-using-amazon-one/

Amazon One�́A���p�҂̎�̂Ђ���X�L�������A�Ö��p�^�[���ƓƎ��̃A���S���Y����g�ݍ��킹�Ė{�l�m�F���s�����σV�X�e���ł��B

���O�Ɏ�̂Ђ����o�^���Ă����A���W�Ŏ�������������Ŏx�������������A���z��X�}�[�g�t�H�������o���K�v������܂���B

���̃V�X�e���́AAmazon Go��Whole Foods Market���͂��߂Ƃ���X�܂œ�������Ă���A�X���[�Y�Ȍ��ϑ̌�����Ă��܂��B�]���̃J�[�h������o�C�����ς��������A��ڐG�ň��S�Ɏx�������ł��邽�߁A�ڋq�̗��������サ�܂����B�܂��A�������W�҂����Ԃ��팸���邱�ƂŁA�X�܂̉�]������ɂ��v�����Ă��܂��B

�A�����̃��C�u�z�M�����������u���C�u�R�}�[�X�v

EC�ƃ��C�u�z�M��Z���������u���C�u�R�}�[�X�v���}���ɔ��W���Ă��܂��B���ɁA����i�^�I�o�I�j���C�u��Douyin�i�T��/������TikTok�j�ł́A�C���t���G���T�[���Ƃ����A���^�C���ŏ��i���Љ�A�����҂͂��̏�ōw���ł���d�g�݂������Ă��܂��B���C�u�z�M�ł́A���i�̏ڍׂȐ�����g�p���̃f�����X�g���[�V�������s���邽�߁A����҂͂��[�����������čw���ł��AEC�̔������ɍv�����Ă��܂��B

�܂��AAI�����p�������R�����h�@�\�ɂ��A�����҂̋�����w�������Ɋ�Â������i����Ă���A�w���ӗ~������ɍ��܂�܂��B���C�u�z�M���̃R�����g�@�\��ʂ��āA�����҂������������A�̔��҂����A���^�C���ʼn����肷�邱�ƂŁA�Ζʔ̔��ɋ߂��w���̌�����������Ă��܂��B����ɂ��A���C�u�R�}�[�X�͏]����EC���������R���o�[�W���������L�^���Ă���A�����̃f�W�^���}�[�P�b�g�ɂ����ďd�v�Ȕ̔��`���l���̈�ƂȂ��Ă��܂��B

�B�t�����X���EC�T�C�gLa Redoute���g���uEmotionsAI�i����ǂݎ��AI�j�v

�l�H�m�\�����p���ă��[�U�[�̊���͂��A�}�[�P�e�B���O��ڋq�̌��̍œK�����x������v���b�g�t�H�[���ł��B

�E�F�u�T�C�g��A�v����ł̃��[�U�[�̍s���f�[�^�����A���^�C���ʼn�͂��A�X�̊����Ԃɍ��킹���R���e���c��I�t�@�[����邱�ƂŁA�G���Q�[�W�����g��R���o�[�W�������̌����ڎw���܂��B

EmotionsAI�����邱�ƂŁAAB�e�X�g�̐�������3�{�Ɍ��コ������������݂��Ă��܂��B�ڋq�S�������p����AI�쓮�^�Z�O�����e�[�V�����ɂ��A���v��4%��������ȂǁA�v�V�I�Ȍڋq�̌��헪���������Ă��܂��B

�i�Q�l�Fhttps://martechlab.gaprise.jp/archives/abtasty/la-redoute/?utm_source=chatgpt.com�j

�Ɩ������̌���ɂ����鐢�E��AI���p����

�@�A�����J�̐��E�ő勉�̏������ Walmart���g���uPactum AI�v�ƁuMe@Walmart�v

Pactum AI�i�p�N�^��AI�j�́A��������AI�����p���A�_������Ɋւ�����v���Z�X������������V�X�e���ł��B

�Ⴆ�A�E�H���}�[�g�ł́A�o�C���[�̑㗝�l�Ƃ���Pactum AI���T�v���C���[�ƌ����s���A���O�ɐݒ肳�ꂽ�\�Z��D�掖���Ɋ�Â��ĉ��i��_������������܂��B����ɂ��A�����X���[�Y�ɐi�݁A�����̃R�X�g�팸���������܂����B

����ɁA����AI�ɂ��_������̕��͂⎩����ċ@�\�ɂ��A���̎������サ�Ă��܂��B

�A������JD.com�i�����j�̃X�}�[�g�q��

�X�}�[�g�q�ɂ́AAI�ƃ��{�b�g�Z�p�����p���A���i�̃s�b�L���O�A����A������S���������Ă��܂��B�]���̎��Ƃɂ��Ɩ��Ɣ�r���āA�s�b�L���O���x���ʏ��2�{�Ɍ��サ�A��ƌ���������I�Ɍ��サ�܂����B���ɁA�r�b�O�Z�[���C�x���g�u618�v��u�o�\��i��l�̓��j�v�̂悤�ȑ�ʒ���������������Ԃɂ����Ă��A�X���[�Y�ȕ������ێ����邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă��܂��B

����ɂ��A�l�I���\�[�X�̍œK�����i�݁A�R�X�g�팸�Ɛv���Ȕz�����������Ă��܂��B

�B�C�M���X�́uSignal AI�v

Signal AI�i�V�O�i��AI�j�́A��ƌ�����AI�C���e���W�F���X�v���b�g�t�H�[���ŁA�j���[�X�ASNS�A���{���\�Ȃǂ̖c��ȃf�[�^�͂��A�ӎv������x������V�X�e���ł��B

���Ђ̌ڋq�ɂ́A�t�H�[�`����500�ɑI��Ă����Ƃ�40�����܂܂�Ă���A��̓I�ɂ�Deloitte�i�f���C�g�j�ABank of America�i�o���N�I�u�A�����J�j�AGoogle�i�O�[�O���j�Ȃǂ��������܂��B�����̊�Ƃ́ASignal AI�̃v���b�g�t�H�[�������p���āA�r�W�l�X��̈ӎv������������Ă��܂��B����ɂ��A��Ƃ̓��X�N�����O�Ɏ@�m���A�v���ȑΉ����\�ɂȂ�܂��B����ɁA����AI�ɂ��g�����h���͂⋣�����Ђ̓����\���@�\�����p���邱�ƂŁA�}�[�P�e�B���O��PR�헪�̐��x�����サ�Ă��܂��B

�i�Q�l�Fhttps://techcrunchjapan.com/2021/12/16/2021-12-15-signal-ai-a-decision-augmentation-startup-raises-50m-for-a-platform-that-extracts-insights-from-the-internet-and-other-public-content/�j

�A�����J�ƒ�����AI�̊��p���i��ł��闝�R

�ߔN�A�A�����J�ƒ����ł�EC�s��ɂ�����AI���p���}���ɐi��ł��܂��B���̔w�i�ɂ́A�f�[�^���p�̂��₷���A�ϋɓI�ȓ����Ɛ��{�̎x���A�L�x��AI�l�ށA�s������̈Ⴂ�Ƃ������v��������܂��B

�@�f�[�^���p�̂��₷��

AI�̔��W�ɂ͑�ʂ̃f�[�^���s���ł��B�����ł́A���{�̎x�������A���o�o��e���Z���g���w���f�[�^�⌈�Ϗ������p���AAI�ɂ�鍂�x�ȕ��͂��s���Ă��܂��B����A�A�����J�ł�Google��Amazon������������w���f�[�^����ɁA���[�U�[���ƂɍœK�����ꂽ�w���̌�����Ă��܂��B

�AAI�Z�p�ւ̐ϋɓI�ȓ����Ɛ��{�̎x��

AI�Z�p�ւ̓������A�A�����J�ƒ��������[�h����傫�ȗv���ł��B�����ł́u������AI���W�v��v�̂��ƁA���ƃ��x����AI�����𐄐i���A��Ƃ̋����͌����}���Ă��܂��B����A�A�����J�ł͌R���E���Ԃ̗������AI�J�����i�݁AOpenAI��DeepMind�Ƃ����������@�ւ��Ő�[�̋Z�p�ݏo���Ă��܂��B

�B�L�x��AI�l��

AI�̔��W�ɂ́A���x�Ȑ��m�������l�ނ��������܂���B�����ł́A�C�O��AI���w�G���W�j�A���A�����A�����̋Z�p���W�ɍv�����Ă��܂��B�A�����J�ł́AMIT��Stanford�Ƃ��������E�I�Ȍ����@�ւ��D�G��AI�l�ނ�y�o���A�e�N�m���W�[��Ƃ̐������x���Ă��܂��B

�CEC�s��̓���

AI���p���㉟������s��������d�v�ȃ|�C���g�ł��B�����ł̓X�}�z���ς����y���A���C�u�R�}�[�X�ȂǐV�����w���̌����L�����Ă��܂��BAI�ɂ�郌�R�����h��p�[�\�i���C�Y�h�}�[�P�e�B���O���i�����A����҂̍w���s�������X���[�Y�ɂ��Ă��܂��B����A�A�����J�ł�Amazon��Walmart��AI�����p���A�����̍œK����i�߂邱�ƂŐv���Ȕz����ɊǗ��̌��������������Ă��܂��B

�����������̈Ⴂ���A�A�����J�ƒ����ɂ�����AI���p�̉������㉟�����AEC�s��ł̋����͋�����J�X�^�}�[�G�N�X�y���G���X�iCX�j�̌���ɂȂ����Ă��܂��B����A���{��EC�ƊE�����̗���ɂǂ̂悤�ɓK�����Ă��������A�ƊE�S�̂̔��W�ɂ����ďd�v�ȉۑ�ƂȂ�ł��傤�B

���{��EC�s��ɂ�����AI���p�̌���

���{��EC�s��ɂ�����AI���p���x��Ă��闝�R�Ɖۑ�

���̂悤�ɉ��Ă⒆���ł͐��{���ϋɓI��AI�Z�p��������A��K�͂ȃf�[�^���p�̂��߂̖@�����Ȃǂ���������Ă��܂��B

�������A���{��EC�s��ɂ�����AI���p�́A������A�����J�ɔ�ׂĒx����Ƃ��Ă���̂������ł��B

�@�f�[�^���p�ɑ��鐧��

���{�ł͌l���ی�Ɋւ���@����K�����������A��Ƃ̓f�[�^�̎��W�⊈�p�ɐT�d�ɂȂ炴��܂���B

�܂��A���{��Ƃɂ́A���Ђ̗��v����邽�߂ɏ����O���⑼�����Ƌ��L���Ȃ��X��������A���ʂƂ��ăf�[�^�̏c���艻���i��ł��܂��܂��B

�A�Z�p�����̈ӎ��̒Ⴓ

���{�̊�ƕ����ɂ́A�`���I�ȃr�W�l�X���f�����d������X��������A�V�����Z�p��v���Z�X�̓����ɂ͐T�d�Ȏp��������Ƃ������Ƃ���Ă��܂��B

���ɒ�����Ƃł́AAI�Z�p�ɑ��闝���⓱���̂��߂̎������\���łȂ��P�[�X�������A���ʂƂ��Đ�i�Z�p�̊��p����ɂȂ肪���ł��B

�BAI�l�ނ̕s��

AI�Z�p�����ʓI�Ɋ��p����ɂ́A���m����X�L�������l�ނ��s���ł����A���{�ł͂��̋������ǂ����Ă��܂���B���Ƀf�[�^�T�C�G���e�B�X�g��AI�G���W�j�A�̕s�����[���ŁA�Z�p�̓����⊈�p�̒x��ɂȂ����Ă��܂��B

�܂��A���{��EC�s��͍�����ƊԂ̋���������������ŁA�C�O�̋}���ȋZ�p�v�V�Ɍ�������Ă���̂�����ł��B�O���[�o���ȋ������������钆�AAI�����p�����Ɩ��̌�������T�[�r�X���オ���߂��Ă��܂����A�Z�p�����̒x�ꂪ�����͒ቺ�̈���ƂȂ��Ă��܂��B

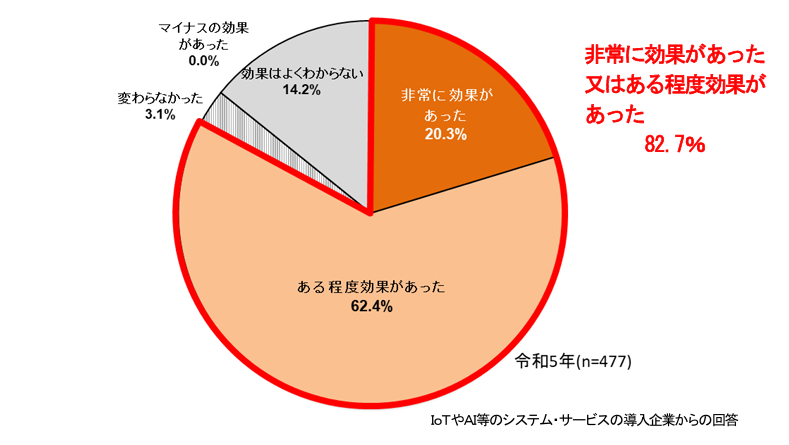

IoT�EAI���̃V�X�e���E�T�[�r�X�̓�������

���̌��ʁA���{�S�̂�AI�������͖�17�`24���ɂƂǂ܂�A���E�Ɣ�ׂĂ��Ⴂ�����ł��B

�������A���ۂ�AI���̃V�X�e���E�T�[�r�X��������Ƃ�8���ȏオ���̌��ʂ��������Ă��邽�߁A���������ۑ���������AAI��ϋɓI�Ɋ��p���邱�ƂŁA��Ƃ̋����͋��������߂��Ă��܂��B

�����ȁu�ߘa�T�N�ʐM���p���������̌��ʁv�i2024�N6��7���jhttps://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/240607_1.pdf

���{��EC�s��ɂ�����AI���p�̌���Ƌ�̗�

���{��EC�s��́A�ߔN�}�����𐋂��Ă���A2024�N�ɂ͖�27���~�ɒB���錩���݂ł��B

���̐����́A���ɐV�^�R���i�E�C���X�̉e���ɂ��A�I�����C���V���b�s���O���}���������Ƃ��傫�ȗv���ƂȂ��Ă��܂��B

���̋}�����ɔ����AEC�s��ɂ�����AI�̊��p�����X�ɐi��ł��܂��BAI�́A�f�[�^���́A�ڋq�̌��̌���A�}�[�P�e�B���O�̍œK���ȂǁA���܂��܂ȕ���ł̊��p�����҂���Ă��܂��B

���{��EC�s��ɂ�����AI���p�́A�������L�̕��������҂̃j�[�Y�ɍ����������j�[�N�Ȏ��Ⴊ�����܂��B�����ł́A���{�Ȃ�ł͂�EC�ɂ�����AI���p�̗���������Љ�܂��B

�@�����J��

�����J���́A���{�̃t���}�A�v���Ƃ��Ĕ��ɐl�C������܂��BAI�����p�����u�o�i�T�|�[�g�@�\�v�����̈��ł��B���̋@�\�ł́AAI���o�i�҂̃A�b�v���[�h�������i�摜�͂��A�K�ȃJ�e�S����^�O�������I�ɒ�Ă��܂��B����ɂ��A�o�i�҂͎�Ԃ��Ȃ��A�X���[�Y�ɏ��i���o�i�ł���悤�ɂȂ�܂��B�܂��A�����J���ł�AI�ɂ�鉿�i���͂��s���Ă���A�K�����i�ł̔̔����T�|�[�g���Ă��܂��B

�A���j�N��

���j�N���́AAI�����p�����u���j�N���A�v���v�ł̃p�[�\�i���C�Y�T�[�r�X��W�J���Ă��܂��B���̃A�v���́A���[�U�[�̍w��������D�݂͂��A�X�̌ڋq�ɍ��������i���Ă��܂��B�܂��AAI�𗘗p�����t�B�b�e�B���O�V�X�e���ł́A�ڋq�������̃T�C�Y��X�^�C���ɍ��������i���ȒP�Ɍ����邱�Ƃ��ł��A�X�܂�I�����C���ł̍w���̌������コ���Ă��܂��B

�B����×�p�i�\�j�b�N�̉������T�|�[�g

�Q��[�J�[�̐���ƃp�i�\�j�b�N�͋����ŁA�����f�[�^�Ɋ�Â��Ɠd���������䂷��u�������T�|�[�g�T�[�r�X�v���J�����܂����B����̃Z���T�[���ڃ}�b�g���X�uSI�}�b�g���X�v�Ōv�����������f�[�^�����p���A���[�U�[�ɍœK�Ȑ����O�b�Y���Ă��Ă��܂��B

�C�y�V�s��́uAI�t�B���^�[�v

�y�V�s��ł́AAI��p�����uAI�t�B���^�[�v�@�\�����Ă��܂��B���̋@�\�́A���i��������AI�����[�U�[�̉ߋ��̍s���⌟���p�^�[�����w�K���A�֘A���̍������i��D��I�ɕ\������d�g�݂ł��B���̌��ʁA�ڋq�͎����̍D�݂ɍ��������i�������₷���Ȃ�A�w���̌��肪�v�������܂��B���ɓ��{�̏���҂́A�ׂ��ȃj�[�Y�ɉ����邱�Ƃ��d�����邽�߁AAI�ɂ��p�[�\�i���C�Y�����ʓI�ɋ@�\���Ă��܂��B

AI�Ɛ�������{�̖���

AI�Z�p�̐i���ɂ��A���{��EC�s��͑傫���ς�낤�Ƃ��Ă��܂��B����̓f�W�^���g�����X�t�H�[���[�V�����iDX�j�ƃJ�X�^�}�[�G�N�X�y���G���X�iCX�j�̌��オ�s���ł��B��Ƃ�AI�����p���A���p�[�\�i���C�Y���ꂽ�T�[�r�X����邱�ƂŁA�ڋq�����x�ƋƖ������̌����}��K�v������܂��B

�Ⴆ�AAI���w�������͂��A�X�̚n�D�ɍ��킹�����i�����R�����h����Z�p�͂��łɍL�����Ă��܂��B����́A�o�[�`����������AI�R���V�F���W������ʉ����A�I�����C���ł����A���X�܂̂悤�Ȕ������̌����\�ɂȂ�ł��傤�B�܂��A���{�Ȃ�ł͂́u�����ĂȂ��v�̐��_��AI�Ɏ�����A��莩�R�ʼn����݂̂���ڋq���������邱�Ƃ����҂���܂��B

����AAI���p�ɂ͌l���̊Ǘ���A���S���Y���̌������Ƃ������ۑ������܂��B���{�����ێs��ŋ����͂����߂�ɂ́A�Z�p�͂����łȂ��A���S�E���S��AI���p�̎d�g�݂��m�����邱�Ƃ����߂��܂��B

AI�����[�`���Ɩ���S�����ƂŁA�l�Ԃ͂��n���I�Ȏd���ɏW���ł���悤�ɂȂ�܂��B�Ⴆ�A�J�X�^�}�[�T�|�[�g�ł́AAI����{�I�Ȗ₢���킹�Ή����s���A���G�Ȗ��͐l���Ή����镪�Ƃ��i��ł��܂��B��Âł�AI���f�f���T�|�[�g���A��t�͎��Â⊳�ґΉ��ɐ�O�ł���悤�ɂȂ�܂��B

EC�ƊE�ł́AAI���ɊǗ��╨���̍œK����S���A���v���Ő��m�Ȕz�����\�ɂȂ�܂��B���l�X�܂�W�Ȃ����ς����y���A�������̎�Ԃ��啝�ɍ팸�����ł��傤�B

���������ω��ɓK�����邽�߂ɂ́AAI���e���V�[�̌��オ�s���ł��B�����X�L���A�b�v�̋@��𑝂₵�A�Љ�S�̂�AI�Ƃ̋�����i�߂邱�Ƃ��A���{�̖����ɂƂ��ďd�v�ȉۑ�ƂȂ�ł��傤�B

�܂Ƃ�

�{�L���ł́A���E��EC�s��ɂ�����AI���p�̐���������Љ�A���{��Ƃ��������ׂ��|�C���g��������܂����B���E�̊�Ƃ�AI���p����Ŏ��グ���悤�ɁAAI�Z�p�͂��łɋƖ���������ڋq�̌�����̕���ő傫�Ȑ��ʂ��グ�Ă��܂��B

����A���{��EC�s��ɂ�����AI���p�́A�f�[�^���p�̐����Z�p�����ւ̈ӎ��̒Ⴓ�AAI�l�ނ̕s���Ȃǂ��ۑ�ƂȂ�A�C�O�ɔ�ׂĒx����Ƃ��Ă��܂��B�������A�y�V�̃��R�����h�@�\��ZOZOTOWN�̃X�^�C�����O��āA��������AI���f�f�ȂǁA���{�Ǝ��̋��݂���������AI���p�̓����������܂��B

���ꂩ���EC�s��ł́AAI�̊��p�������͂����E����d�v�ȗv�f�ƂȂ�ł��傤�B���{��Ƃ�����������Q�l�ɂ��Ȃ���A���Ђ̉ۑ�ɓK����AI�̓�����i�߂邱�ƂŁA�Ɩ��̌�������CX����������ł���͂��ł��I

AI�����p���A���p�[�\�i���C�Y���ꂽ�w���̌�����邱�ƂŁA��Ƃ̐����Ǝs�ꋣ���͂̌���ɂȂ����Ă������Ƃł��傤�B

�֘A�L��

03-3486-2631

03-3486-2631- �c�Ǝ��� 9�F00�`19�F00